Das in meinen letzten beiden Blog Posts geschilderte soziale und gesellschaftliche Klima im Umfeld der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts war kein spezifisch deutsches Phänomen. Es fand sich, mit den jeweils landespezifischen Besonderheiten, ganz ähnlich auch in allen anderen von der beginnenden Industrialisierung erfassten Regionen des Westens, dort sogar früher, denn Deutschland war ein „Spätzünder“.

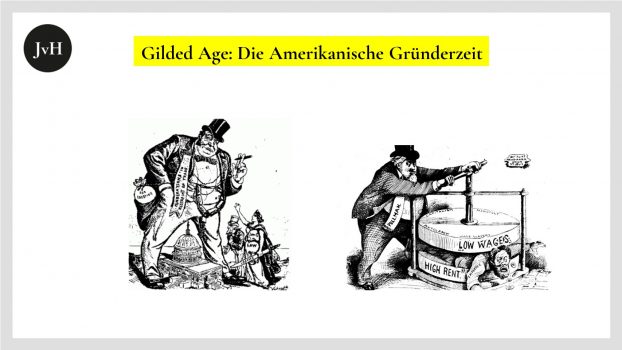

„Gilded Age“ – die Amerikanische Gründerzeit

In seinem sozialhistorischen Meisterwerk „Bowling Alone“, einer äußerst faktenreich und filigran angelegten Studie über die zivilgesellschaftliche Desintegration der USA gegen Ende des 20. Jahrhunderts, beschreibt Robert D. Putnam im 23. Kapitel, ehe er im letzten Kapitel Vorschläge zur Bewältigung der Problemlage unterbreitet, wie dieses Zeitalter des aufkommenden Internet rund um den Zeitpunkt der Ersterscheinung seines Werks im Jahr 2000, an das „goldene“ Zeitalter in Amerika zwischen 1870 und 1900 erinnert – sowohl hinsichtlich seiner technologischen Errungenschaften als auch im Hinblick auf die epochalen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umbrüche, die beide Epochen prägten. Mein heutiger Blog Post ist im Grunde nur eine Sammlung aus Zitaten aus diesem Kapitel. Die Übersetzungen sind meine.

„Während des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts transformierte der technologische, wirtschaftliche und soziale Wandel das Leben in Amerika. Etwa zwischen 1870 und 1900 entwickelte sich Amerika rasch von einer agrarisch geprägten, ortsgebundenen, herkömmlichen .Gesellschaft in eine moderne, industrialisierte, urban dominierte Gesellschaft. Zum Zeitpunkt des Endes des Amerikanischen Bürgerkriegs [am 9. April 1865] blieb Amerika genauso, wie es noch zum Zeitpunkt von Tocquevilles Besuch in den 1830-igern gewesen war: überwiegend ein Land der Farmer, der kleinen Städte und der handwerklichen Betriebe. Zum Zeitpunkt der Jahrhundertwende entwickelte sich Amerika rasch zu einer Nation der Großstädte, vollgepackt mit Immigranten, die in amerikanischen oder europäischen Dörfern groß geworden waren und sich nun in Fabriken abrackerten, die von riesigen industriellen Konglomeraten betrieben wurden. Der technologische Wandel war die Triebfeder dieses Wandels. In den acht Jahrzehnten bis zum Jahr 1870 erteilte das amerikanische Patentamt 118.000 Erfindungen ein Patent. In den folgenden vier Jahrzehnten erhöhte sich diese Zahl um beinahe das Zwanzigfache. […] Vieles wandelte sich in dieser Zeit zum Besseren. Doch vieles auch nicht. Die aus allen Nähten platzenden Städte dieses „Goldenen Zeitalters“ waren Industriebrachen – Hochburgen der Sünde, der Armut, wuchernder Krankheiten, […]. Die Zustände in den Städten waren besonders für die neue professionelle Mittelschicht unerträglich. <In ihren Augen>, schreibt der Historiker Don Kirschner, <waren die Städte ästhetisch abstoßend, wirtschaftlich verkrampft, sozial unterdrückt und politisch explosiv […]>.“

Die Schattenseiten der amerikanischen Industrialisierung

Wenig später im Text zitiert Putnam den Romancier und Pulitzer-Preisträger des ausgehenden 19. Jahrhunderts Booth Tarkington, der über seine Heimatstadt Indianapolis sentimental- verklärt schrieb:

„Vor einer nicht einmal eine Generation umspannenden Zeit gab es hier keinen keuchenden Riesen, keine atemlos bebende, schmuddelige Stadt; es gab eine angenehme, geräumige Stadt, in der nachbarschaftlich gesonnene Menschen lebten – Menschen die einander verstanden, da sie, alles in allem, einander ähnelten. Es war ein freundlicher, entspannter Ort, <heimelig> nannte man ihn. Ehrbare Bürger fuhren Sonntags entspannt ihren Familien in Droschken oder Kutschen spazieren. Niemand war sehr reich; wenige waren sehr arm, die Luft war rein und es verblieb genug Zeit, um auch zu leben.“

Bei nüchterner Betrachtung, schreibt Putnam, wurde deutlich, dass diese konservative Sichtweise tendenziell die Sicht des wirtschaftlich wohlsituierten Großbürgertums war. Die aus den eher stickigen Kleinstädten oder vom Lande her stammenden Handwerker bzw. Farmer erlebten die Großstädte anders – nämlich als eine willkommene große Erweiterung des eigenen Chancenraums und Horizonts – und dies, obwohl es ihnen, mangels eines familiären Netzes, das sie zurücklassen mussten, häufig wirklich schlecht ging. Auch Intellektuelle stammten überwiegend aus dieser Schicht und standen dem Neuen, unbeschadet der Probleme, überwiegend offen gegenüber.

Unter diesen Voraussetzungen war angesichts des jetzt für alle sichtbarer werdenden Elends die Angst gerade auch der Bessergestellten, sozial zu verlieren, beträchtlich. Sie ist der in meinen beiden letzten Blog Posts beschriebenen Angst des deutschen Adels vom Großbürgertum deklassiert zu werden und der Sorge des besser situierten Bürgertum, sozial in Richtung Arbeiterschaft und „Kleinbürgertum“ abzurutschen, sehr ähnlich. Sie war der Nährboden für den gegen Ende des 19. Jahrhunderts dramatisch an Dynamik und Gewalttätigkeit zunehmenden Rassismus in den USA. Putnam schreibt:

„Blickten sie neidisch nach oben, dann sahen die Durchschnittsamerikaner den nachgerade unvorstellbaren Reichtum der Gummibarone – der Rockefeller, Morgan, Carnegie und ihresgleichen.

Schauten sie ängstlich nach unten, waren viele im Inland aufgewachsene weiße Amerikaner höchst besorgt angesichts der Flut an Immigranten und Afroamerikanern. Wie im heutigen Amerika auch, tendierten ethnische Unterschiede dazu, die Klassenunterschiede zu verstärken. […] Die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts waren Zeugen der Zunahme einer defensiv angelegten Abstammungsgläubigkeit, einer heterogenen, pragmatisch motivierten Allianz zwischen Gewerkschaften (die sich vor der Niedriglohn-Konkurrenz der Immigranten fürchteten), konservativen Protestanten (die gegenüber den Juden und <Papisten> aus Süd- und Osteuropa feindsinnig gesonnen waren) und auch Sozialreformern (die besorgt waren, Immigranten könnten die ohnehin schon bestehenden Probleme der Städte weiter verschlimmern). […]

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren Amerikaner, sehr ähnlich wie heute auch, nach Klasse, Ethnizität und Rasse gespalten, wenn auch die Trennlinien heute anders verlaufen als vor einem Jahrhundert (und Asienstämmige und Hispanics beispielsweise Juden und Italiener als Ziele der Diskriminierung abgelöst haben). Genauso erinnern die damaligen Debatten über die Effekte der Revolutionen auf den Feldern des Transports und der Kommunikation mit Blick auf die Ablösung traditioneller sozialer und familiärer Bindungen an unsere heutigen Dilemmata. Die Eisenbahn und der kostenlose Postversand in den Dörfern, der Versandhandel und (etwas später) die Warenhäuser und das Automobil zerstörten den stationären Handel und bedrohten lokale soziale Netzwerke. Sears, Roebuck, Montgomery Ward, A&P und Woolworth’s waren die Gegenstücke zu unserem heutigen Wal-Mart und amazon.com. […]

Kurz: Es war eine Zeit sehr ähnlich wie unsere heutige, in der die Versprechen des technologischen Fortschritts und noch nie dagewesenen Wohlstands sprudelten, eine Zeit aber, die zugleich nostalgisch nach einem intensiveren Miteinander der Menschen untereinander suchte. Damals wie heute schienen neue Formen der Kommunikation neue Formen des Zusammenlebens zu versprechen, doch nachdenkliche Personen fragten sich, ob die Verheißungen dieser neuen Formen nicht trügerisch sein könnten. Damals wie heute war die gut situierte Mittelschicht hin- und hergerissen zwischen den Verlockungen der Flucht aus dem Alltag und den Forderungen nach einer rettenden gesellschaftlichen Solidarität.

Damals wie heute bedrohten neue Formen des Handels, ein restrukturierter Arbeitsplatz und eine neue Formen der Raumordnung ältere Formen der Solidarität. […] Damals wie heute behinderten Materialismus, politischer Zynismus und eine Neigung lieber zuzuschauen als zu handeln die Möglichkeiten eines idealistisch motivierten Reformstrebens.

Vor allem wurden damals wie heute traditionelle Formen sozialer Bindung durch den technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandel abgeschrieben oder zerstört. Ernsthafte Beobachter verstanden, dass man die Vergangenheit nicht zurückholen kann, doch nur wenige fanden den Weg in eine bessere Zukunft.“

Progressive Era

Putnams gründet seine Befunde zu der Zeit zwischen 1870 und 1920 auf einen sehr reichen Fundus an Primär- und Sekundärquellen sowie umfangreiches statistisches Datenmaterial.

Dennoch ist Putnams Analyse natürlich, wie jede, interesse- und standpunktgeleitet. Sein Interesse in diesem 23. Kapitel gilt nicht nur dem Vergleich der „Gilded Age and Progressive Era“ des 19. Jahrhunderts und der Zeit rund um die Veröffentlichung seines Buches im Jahr 2000. Es ging ihm im Jahr 2000 außerdem um den Versuch, mögliche Wege abzuleiten, wie ein „Pfad in eine bessere Zukunft“ im Jahr 2000 aussehen könne. Putnam wollte nicht, wie die konservativen Defätisten der 1890iger Jahre, nur über das Risiko des im Untertitel seines Werks stehenden „Kollaps“ der amerikanischen Zivilgesellschaft zu Beginn unseres Jahrtausends schreiben, sondern auch über die Möglichkeiten und Wege ihrer „Wiederbelebung“. Folgerichtig beschreibt er detailliert, wie sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als Reaktion auf das alle Klassen, Rassen und Schichten umspannende unbehauste Lebensgefühl, eine alle Gesellschaftsschichten, Klassen und Rassen überspannende reformerische Gegenbewegung der „Progressiven“ breit machte, die die Vorteile der technologischen Entwicklung nicht missen, sich der gesellschaftlichen Vereinsamung der Menschen aber entgegenstellen wollten und schließlich auch konnten:

„In den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts schufen Amerikaner eine nie dagewesene Zahl an Freiwilligenverbänden und wurden deren Mitglieder. Beginnend in den 1870iger Jahren und bis hinein in die 1910er Jahre vervielfachte sich die Zahl neuer Typen solcher Organisationen, neue Untergruppierungen bereits existierender vermehrten sich unaufhaltsam und Verbände schufen Tochter- oder Mutterorganisationen auf staatlicher oder nationaler Ebene. […] Der Erfindungsreichtum gesellschaftlichen Lebens erlebte in den Jahren zwischen 1870 und 1920 ein vorher und auch nachher nie dagewesenes Crescendo – nicht nur im Hinblick auf die Zahl der Clubs, sondern auch im Hinblick auf die Vielfalt und Dauerhaftigkeit des Bestehens dieser neu gegründeten Organisationen.“

Lessons learned?

Inwieweit das ausgehende 19. und beginnende 20. Jahrhundert in dieser Hinsicht, wie Putnam meint, Modell für das ausgehende 20. Und beginnende 21. Jahrhundert sein kann, steht dahin.

Ich gestehe, dass mir Putnams Versuch, mögliche Wege für unsere Zeit zu skizzieren, nicht sehr plausibel erscheint. Dieser Versuch im 24. Kapitel seines Buches wirkt auf mich, sehr im Gegensatz zu seiner Analyse in dem hier behandelten 23. Kapitel, wenig überzeugend, eklektisch und beliebig – ein Versuch getragen mehr von den subjektiven Wünschen und Erwartungen des Autors als von plausiblen Gründen.

Etwas anderes ist, bei nüchterner Betrachtung, allerdings auch nicht zu erwarten gewesen. Denn aus Geschichte lässt sich nicht lernen, aus dem Blick in die Vergangenheit lassen sich weder faktische noch normative Erwartungen oder Forderungen an die Zukunft ableiten. Warum etwas gestern so und nicht anders war, werden wir nie wissen können und dass etwas morgen genauso oder ähnlich aussehen wird, wie wir meinen, es habe gestern so ausgesehen, auch nicht.

Zwar macht Putnam in seinem Buch empirisch belastbar deutlich, wie Demokratiedefizite, wirtschaftliche und soziale Probleme der Vergangenheit mit dem Defizit eines gesellschaftlichen Miteinanders korrelierten und d a s s dieses Defizit dann tatsächlich durch die beschriebene Flut an Verbindungen, Vereinen, Clubs, Kirchen usf. ausgeglichen wurde.

Doch einen kasualen Nexus zwischen diesen Phänomenen kann er nicht für die Vergangenheit herstellen und erst recht nicht als notwendig oder wahrscheinlich für die Zukunft postulieren.

Natürlich kann man einwenden, es sei doch immer wünschenswert, wenn Menschen gesellschaftlich in engem Kontakt stehen, wenn nachbarschaftlicher Austausch stattfindet, wenn Verantwortung für den oder die Nächsten übernommen wird, wenn sich Menschen politisch und sozial engagieren usf. Doch dazu bedarf es keiner sozialhistorischen Betrachtung.

Im letzten Teil dieser vierteiligen Serie werde ich den Blick auf das Heute werfen und einen Vergleich zu dem in den letzten drei Folgen skizzierten Gestern der Gründerzeit und Gilded Age ziehen. Auch Putnam wird dabei wieder zu Wort kommen, denn er hat in seinem hier zitierten Werk aus dem Jahr 2000 auch ein Programm für das Jahr 2010 entworfen und es wird spannend sein zu sehen, was sich aus unserer heutigen Perspektive des Jahres 2020 rückblickend bis in das Jahr 2010 tatsächlich ereignet hat. Noch spannender allerdings wird es dann im Herbst dieses Jahres werden, wenn die Neuauflage seines Buches erscheinen wird, in der dann auch die gesellschaftliche Rolle der Sozialen Medien beleuchtet wird, die es im Jahr 2000 noch nicht gab.